経済・株式に与える日銀金融政策の重要性を認識できているか

金利の勉強をしていると経済に与える日銀(金融政策)の影響力の大きさをすごく感じました。

国の経済が低迷するということはその国の株式市場も低迷することを意味します。

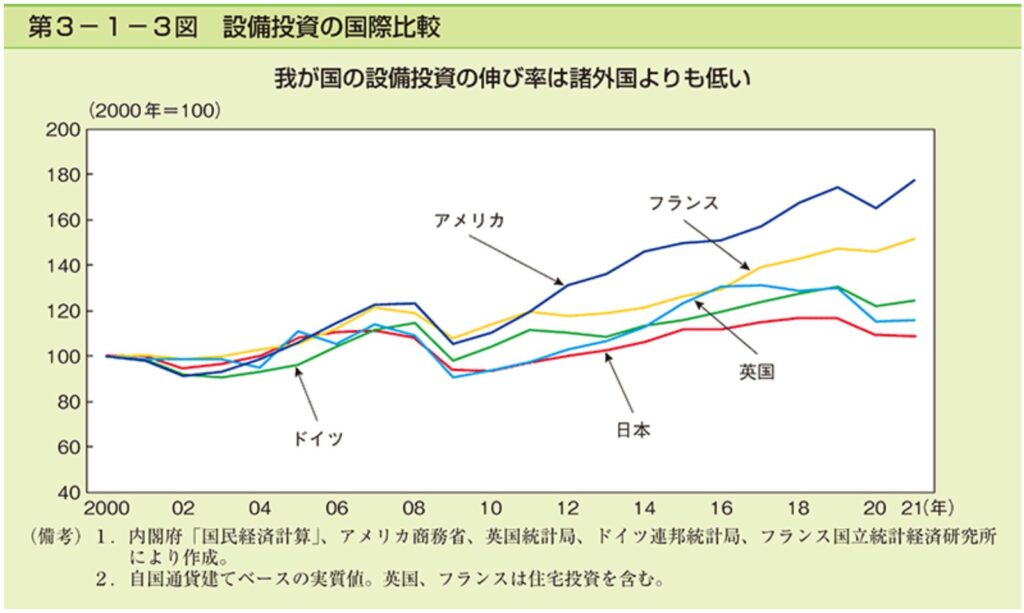

日銀が金融政策の舵取りを誤らなければ、日本の設備投資額が20年も低迷することがなかったかもしれません。

国際比較すると日本の設備投資は低迷しています。

設備投資がなければイノベーションは起きませんし、経済も成長しづらいです。

今回は利上げの時代・金利ある時代となった今、日銀の金融政策が経済や株式に与える影響力について勉強し直しました。

- 日銀の金融政策

- 経済や株式市場に与える金融政策の影響力

日銀金融政策の役割

物価をコントールし、雇用を増やすこと

「中央銀行の役割」は物価をコントロールし経済を安定させることです。

しかし「中央銀行の金融政策の役割」はそれだけではありません。

「金融政策の役割」は物価をコントロールし経済を安定させることにより、雇用を増やし失業率を減らすことです。

日銀による金融政策

日銀が金融緩和を行う方法としては2つです。

①政策金利である「短期金利」を下げる

②量的緩和を行う

①は政策金利である「短期金利」を下げることで市場に出回るお金を増やします。

「政策金利」の「短期金利」とは無担保コール翌日物のことを指します。

無担保コール翌日物とは

「今日貸して明日返してもらう」

「今日借りて明日返す」

という無担保での短期資金貸借のことです。

日銀は金融機関が持つ日銀当座預金の残高をコントロールし、無担保コール翌日物の金利を上下させます。

当座預金の残高をコントロールした結果、例えばA金融機関が法定準備預金を下回りそうになった時には、資金豊富なB金融機関から無担保コール翌日物の金利でお金を借りて対応することになります。

②は日銀が政府発行の国債やリスク資産を購入することで市場に出回るお金を増やします。

一方金融引き締め策は、この反対で金利を上げて世の中に出回るお金を少なくします。

中央銀行は物価をコントロールすることが仕事と考えているので、基本的に金融引き締めに前のめりになります。

利上げとは

そして利上げとはこの政策金利の短期金利を上げることです。

現在日銀は景気が過熱していると判断し金融引き締めを行なっているということです。

長期金利は市場が決めます。ただ短期金利の上昇につられて上昇していきます。

実質金利とは

日銀がコントロールする政策金利は短期金利であり「名目金利」とも言えます。

では「実質金利」とは何か。

それは物価を考慮したものを「実質金利」と言い、以下の計算式で表すことができます。

マイナス金利とは何だったのか

例えば日銀が名目金利を0%に誘導し予想インフレ率が2%であれば、実質金利は0%-2%=-2%となります。

この状態をマイナス金利といいます。

金融機関は日銀の当座預金口座に法定準備預金額を積立しなければなりません。

マイナス金利政策とは、その法定準備預金額を超える部分(超過準備)に対しての金利をマイナスとしたのです。

つまり、金融機関に対して日銀の当座預金にお金を置いていないで市場に出すように促した政策だったのです。

マイナス金利を実施したときに、量的緩和政策と矛盾していると言われていましたが、市場にお金を供給するという意味で同じなので両政策は矛盾していません。

そして現在は2024年3月からマイナス金利を解除し、超過準備に対してプラスの金利を適用しています。

日本がデフレ不況に陥った理由は日銀のせい?

日銀は金融引き締めが仕事だと思っているため金融引き締めに前のめりになる

過去の世界の歴史からみると、政府は景気がいい状態を作ることができるため金融緩和の状態を好みます。

程よいインフレは「実質金利」を下げて経済成長を維持します、長期金利の推移と国の経済成長率は似てきます。

しかし日銀は中央銀行としてのDNAや独自の文化から金融引き締めによりお金を減らすことを「良し」と考えているため、引き締めに対して前のめりになります。

失われた20年、デフレの泥沼化

金融自由化により財政政策から金融政策の時代になりました。

変動相場制では、財政政策より金融政策のほうが効果が出やすいという「マンデル・フレミング効果」というマクロ経済学の理論が存在します。

ここに投資家が金融政策を学ぶ意味があります。

金融政策が主役の時代になったのに、日銀はそのことを理解できていなかったのです。

バブル経済では物価指数の上昇ではなく資産指数の上昇が真因であったのに、真因を見誤り金融引き締めを実施しました。

資産価格はインフレ目標の定義に入っていないので、金融政策は一般物価だけをみて判断するべきなのです。

またリーマンショックでは、世界各国は金融緩和が実行していたのに日銀は金融引き締めを行いました。

失策を繰り返したことで日本経済は「失われた20年」へと突入したのです。

日銀による金融政策の舵取り次第で国の経済の行方が大きく変わります。

頑ななに金融緩和をしなかった結果・・・

日銀が頑ななに金融緩和をせず、金融緩和をしたとしても中途半端に行い、増税で自滅してしまいました。

その結果・・・

デフレ脱却できず→実質金利上昇(実質金利=名目金利ー予想インフレ率)→民間投資増えず→消費停滞→賃金削減→デフレ脱却できず

負のスパイラルに陥り民間の投資が低迷する以上、大きなイノベーションが起きるはずもなく国際競争力も低迷していきます。

デフレから脱却できず経済成長率は先進国で最低となり、名目賃金は1990年の30年前と比べて欧米が2倍以上に伸びているのに対して日本は1.1倍です。

これがデフレを脱却できなかった結末です。

根本的な原因はデフレであり、民間投資が増えなかったのはその結果でした。

何度も言いますが、経済が低迷すると株式市場も低迷します。

こういった事実から日銀がしっかりと金融政策の舵を取ることが日本経済にとってどれほど重要であるかが分かります。

中央銀行には独立性と説明責任が必要

イギリスでは政府に「目標の独立性」があり、政府が目標を決めてイギリス中央銀行に指示を行います。

イギリス中央銀行がその目標達成に向けて「手段の独立性」を行使し政策を考えて実行していきます。

日銀の独立性について「金融政策の独立性」と「業務運営の自主性」が法律に定められています。

つまり「目標の独立性」と「手段の独立性」の両方を手にしています。

日本は選挙で選ばれた国会議員が何もできず、日銀総裁と副総裁からなる日銀金融政策決定会合で全てが決まってしまう世界では例を見ない異常な状態です。

ただ歴史からみて中央銀行の独立性は必要です。

なのでその独立性を担保するために、「責任」という意味で日銀は『説明責任』をもっと果たしていくべきではないだろうかと思います。

2024年夏の株価大暴落は日銀の失態か?

デフレを脱却していれば2024年夏の利上げは何の問題もない話であったが・・・

日銀は金融引き締めに対して前のめりになることは前回①の記事でも述べましたが、2024年夏の利上げは時期尚早でした。

インフレ目標を大きく超えたわけでないのに、達成したらすぐに引き締めを行ったと言う感じです。

かく言う私も新聞や報道に飲まれて、日銀はなぜ利上げをしないのだろうと思う一人でした・・・優先しなければならない状況を理解出来ていませんでした。

世界は金融緩和の出口戦略を模索中で、欧米はインフレ抑制のため利上げを行った状況ですが、一方日本の物価は高騰している状況ではなく、まずはデフレ脱却を優先しなければならない状況でした。

やっと物価も2%を超えただけでアメリカみたいに4%とか5%に高騰している訳でもなく、GDPギャップからみてもデフレギャップの状態です。

世間の声もあり(多少は影響を受けたはず)、欧米の利上げ政策に追随するように利上げを行った結果、株式市場は大暴落しました。

この大暴落の時、私は正直何が起こったか分かりませんでした。でも今なら分かります。

大暴落は誰のせい

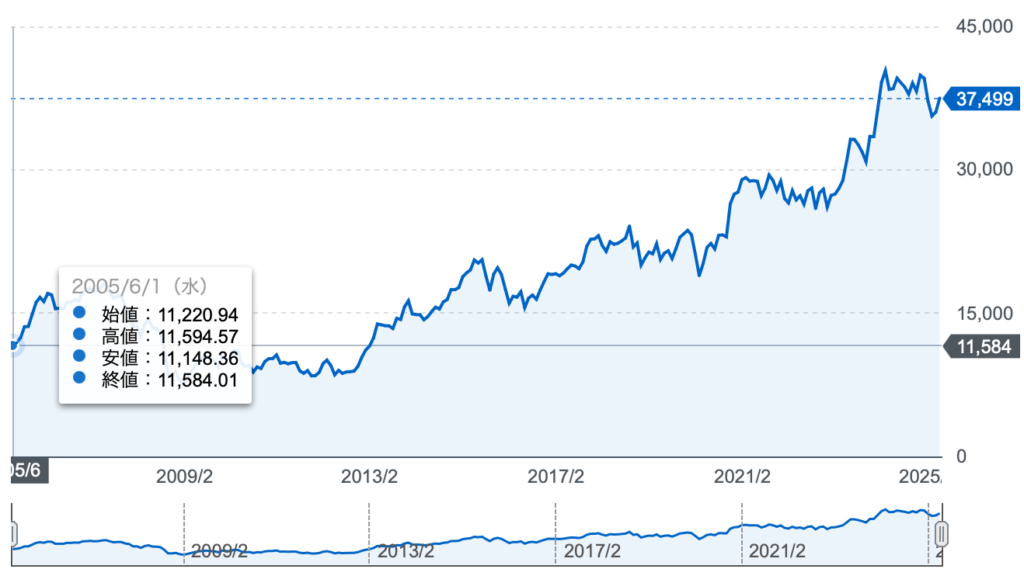

2024年夏のこの大暴落は記憶に新しいと思います。

この大暴落では日経平均は1987年のブラックマンデー超えの過去最大の下げ幅を記録しました。

こちらはトランプショックによる下落になります。

この2つの暴落を見ると株式投資って恐ろしいと思いがちです。

ではこちらを見ると、どうでしょう?

2005年から20年間の日経平均株価の推移になります。

先ほどの2つの暴落ももちろん含まれています。

株式市場は下落と上昇を繰り返しながら成長していくのです。

購入時の株価によって最終的な利回りに違いは出てきますが、長期間で保有続ければ資産は増える可能性が非常に高いのです。

なので大暴落でパニック売りをしなくていいように長期保有で考えるのです。

今回は「株式投資は長期保有が大切」ということを伝えたいのではなく、「2024年夏の大暴落の原因は『日銀による利上げ』が原因ではないか」ということを伝えたいのです。

しかし世界で同時に株安となりましたので「日銀による利上げ」だけでは説明できません。

ただ日本の暴落が諸外国より大きくなったことには理由があります。

その理由が「日銀の7月末の利上げ」なのです。利上げは金融引き締めを意味します。

日本は「アメリカの景気減速」に「日銀の7月末の利上げ」の悪材料のタイミングが重なったから諸外国より暴落幅が大きかったのです。

日本の株式市場は日銀による「時期尚早な利上げ」に対し嫌気が差したと言うことです。

株式市場は金融政策に即座に反応するのです。

もっと詳しく「利上げ」について知りたい方はこちら↓↓です。

今回は利上げを見送りした

2025年4月の金融政策決定会合では金利は現状維持です。

トランプ関税を理由に景気の不透明感が増している為、今回利上げを見送りますが、「引き続き利上げ政策は維持する」旨のことを日銀総裁が発言しています。

特に株式市場はこの決定や発言に対して動きを見せませんでした。

日銀の金融政策で経済と株式市場が大きく変わってきますので、注視が必要です。

では金融政策の変換の予兆を把握できないのかを次の題でみていきます。

日銀の金融政策と株式市場との関係

フィリップ曲線から景気過熱感と金融政策の行方が分かるかも

日銀が景気を判断する一つとして「雇用、所得」があります。

なのでそこから日銀の金融政策の方向性をふんわりと掴めそうです。

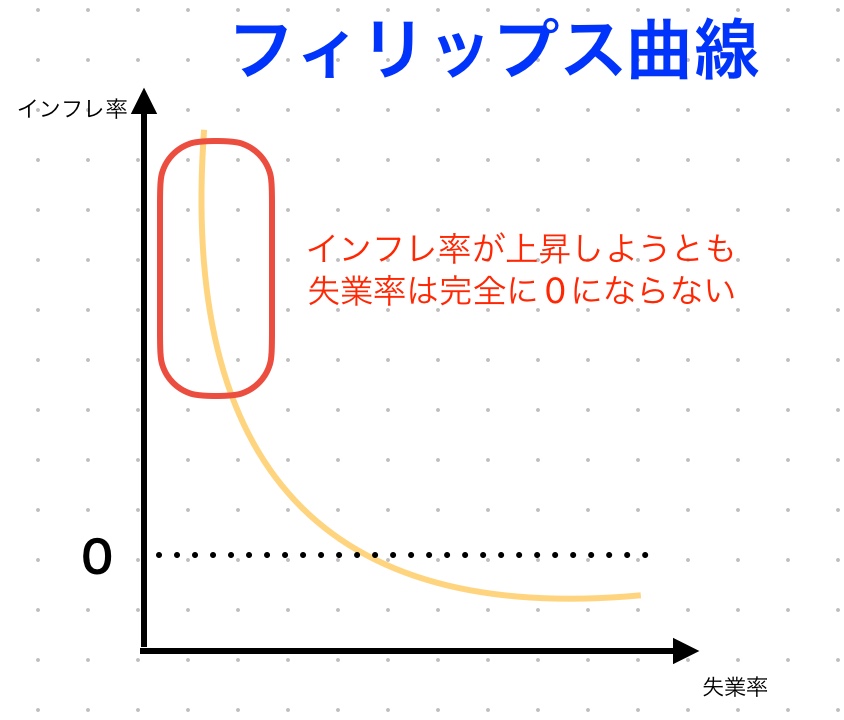

フィリップス曲線とは

インフレ率が上昇すれば景気が良くなり失業率は下がります。

その2つの関係性を示すものとして「フィリップス曲線」と言うものがあります。

つまりインフレ率が上がれば失業率が下がる2つの関係は反比例です。

縦軸にインフレ率、横軸に失業率でこの曲線から分かることは、インフレ率がある程度のところまで上昇するとそれ以上失業率は下がらないと言うことです。

つまりある一定のところまで行くとインフレ率だけ上昇すると言うことです。

更に言い換えると、そこまで行くと無意味なインフレ状態なので日銀は金融緩和から金融引き締めに方針転換を行うと言うことです。

そしてこの数字に伴う政策変更は株式投資に活用できると思います。

利上げを行うと次第に経済は落ち着く方向に向かいますので、それは株式市場の下落に繋がると言うことです。

その始まりを察知できる可能性があります。

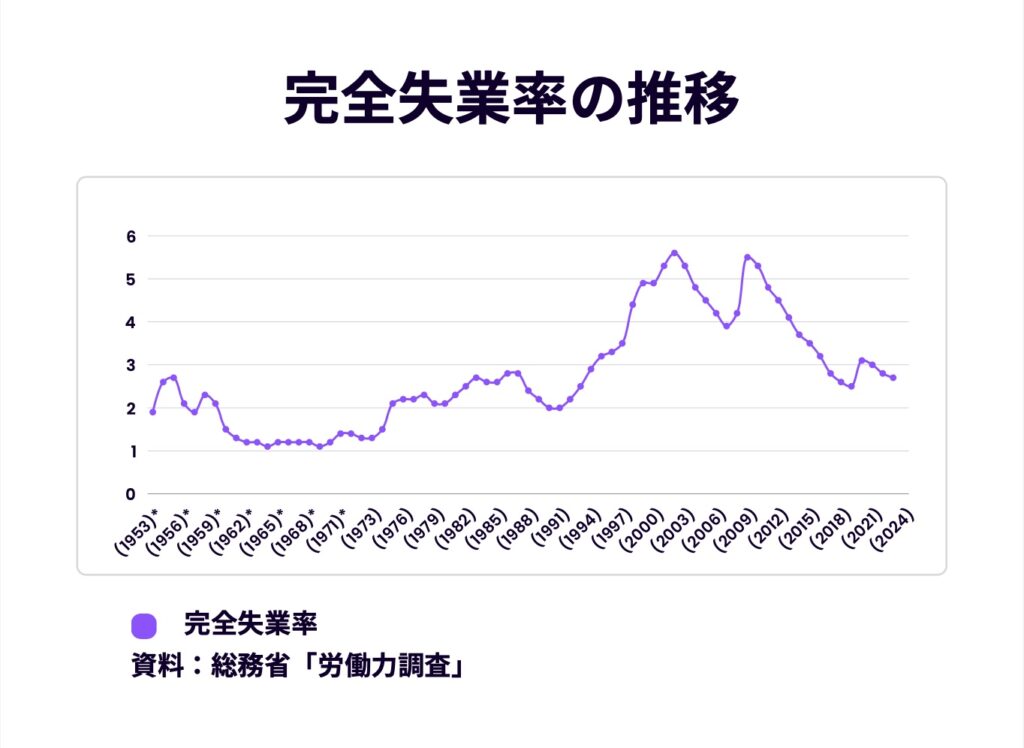

国内失業率2.5%ぐらいが株式保有比率の変更の目安となるのではないか

このフィリップ曲線を自分で作成することが重要ではなく、そのデータの元になっている数字を確認することが重要なのです。

日銀が政策金利を主要手段に使い始めた1995年ごろからでは日本の最低失業率はどんだけ下がっても2.5%ぐらいです。

失業率が2.5%ぐらいになると日銀は金融引き締め政策の段階に入ると言うことです。

またインフレ率2%を目指す根拠がここにあります。

インフレ率2%の根拠は失業率が最低となる2.5%となるのがインフレ率2%だからです。

そのタイミングで株式を売却して債券の割合を増やせば、投資家のソフトランディングも成功するのではないかと思いました。

短期的にみるのでなく長期的にみると参考にできそうですが・・・

ただ相場で儲けようとすることは投機家のすることなので、そのことに意識が行き過ぎないように頭の片隅に置いておくぐらいがちょうどいいかもしれません。

最後に、利上げにより儲かる(助かる)業界(銀行)があるのは事実です。

終わりに 〜金融政策を学び直してみた〜

日銀の金融政策について学び直してみたところ、私にとって二つの事実が分かりました。

一つ目は学ぶ価値についてです。

私は専業投資家を目指しており、経済学者になりたいのでなく、まして経済学や金融政策を極めたい訳でもありません。

ただ金融政策の失敗により日本が失われた20年を迎えることになったことは事実ですし、変動相場制の現在では財政政策より金融政策の方が効果が出やすいことから、株式や経済への影響力のある金融政策について学ぶ価値はあると感じました。

株式投資では知らないことに投資をしないことが鉄則ですが、株式投資を成功させるには知らない周辺知識の勉強は必要だと思います。

自分の大切なお金を守るために金融リテラシーを高める必要があります。

少しずつ自分の輪を広げることが大切みたいなことをバフェットも言っていたような気がします。

利上げの今こそ金利や金融政策を学ぶときです。

二つ目は物事を難しく考える人がたくさんいると言うことです。

日銀の金融政策の失敗が例です。

世の中には簡単なものを難しく考えようとする人がたくさんいます。

もしかするとそうすることで利益を得たり、アイデンティティーを確保しているのかもしれません。

ただ世の中の動きや出来事をシンプルに考える方が判断しやすく、私に合っています。

小難しく考えるよりシンプルに考えるほうが株式投資で通用すると思います。

数学は程々にとバフェットは言っていました。

以上 経済・株式に与える日銀金融政策の重要性 でした。

参考文献

- 明解!金融講義 世界インフレ時代のお金の常識・非常識 (2025) 高橋洋一 ソシム株式会社

- 日本銀行HP 教えて!にちぎん